20世紀的兩次世界大戰之后,世界范圍內鋼材緊缺。為了代替鋼材在建筑結構中的作用,混凝土-木組合結構逐漸產生。這種組合結構可以用于新建結構或既有木建筑的維修和改造。截至1997年,超過10000m2的木結構樓板使用這種技術進行了加固。同時在波蘭、新西蘭以及澳大利亞境內也有超過3000m2的木結構房屋及橋梁使用了混凝土-木組合結構體系加固方法。期間包括意大利在內的許多歐洲國家都認可并使用這種技術對舊木結構房屋進行了改造。當時使用這種技術加固既有結構可以節約新建結構一半的費用。

除此之外,許多穿越森林的路橋多用原木結構直接修建。而原木結構的極限承載能力和延性限制了其結構方面地應用。使用混凝土板與木材的組合結構可以有效改善這種情況。組合結構除了擁有更高的強度和剛度,也可以防止潮濕的水汽腐蝕木材。在瑞士,13m跨度的原木混凝土組合橋梁就是成功的范例。近年來,在芬蘭等國家,混凝土-木組合結構被越來越多地應用于橋梁結構,這種技術有效改善了單一結構的缺陷,使使用性能和經濟效益完美結合。

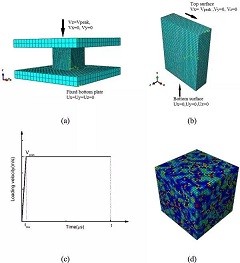

類似于一般組合結構,混凝土-木組合結構的目的在于將兩種材料的力學特征優勢結合,共同發揮作用。因此其節點錨固性能的優劣決定了組合結構的力學性能,也是國內外學者研究的重點。杭州那泰有限元分析公司將對國內外對混凝土-木組合結構節點的研究進行總結,并對3種典型節點形式的力學性能進行有限元分析,得到混凝土-木組合結構節點形式對力學性能的影響規律。

在早期的混凝土-木組合結構中,用以連接兩種材料的節點大多為木結構中常用的形式。文獻顯示,最早的組合結構節點采用的就是用以連接木結構的鋼釘或鐵路道釘。類似的連接構件還有很多被移植到混凝土-木組合結構中。在這些連接構件中,鋼釘是最常用的。因此鋼釘作為混凝土-木組合結構連接件的力學性能得到學者們的廣泛關注。節點根據錨固原理的不同可以分為機械式及黏接式兩種。而機械式錨固又可根據錨固形式的不同分為插入式、嵌入式以及混合式3種。

插入式節點主要由插入木材和混凝土的鋼釘進行連接錨固。1989 年,Stevanovic提出了鋼釘在組合結構中連接性能的試驗研究方法。1993年,Ahmadi 和Saka對不同類型的鋼釘進行了剪切和彎曲試驗。試驗的目的是選擇出最適合用于連接混凝土-木組合樓板的鋼釘。1996年,Gutkowski和Tser-Ming同樣對組合結構中的鋼釘進行了剪切和彎曲試驗,試驗參數包括鋼釘直徑和貫入長度。根據試驗結果得出了這些參數對連接過程中力學性能的影響。同時其他形式的連接構件也被大量采用,例如定位銷栓、螺栓或鉚釘等。但這些連接方式都有共同的缺點,即需要預先鉆孔。

插入式節點在受力中都會容許混凝土和木材間發生滑移,從而導致組合效果的降低。在簡單的銷栓類連接構件中,這種劣勢更加明顯,因此學者們考慮使用環氧樹脂和銷栓進行組合。首先在木材上鉆直徑略大于銷栓直徑的孔,孔中灌入部分環氧樹脂,再將銷栓插入。這種連接節點的優勢在于銷栓周圍材料的強度和剛度都被有效提高,同時環氧樹脂可以填補一些天然缺陷,更有利于節點處的連接錨固。

專業從事有限元分析公司│有限元分析│CAE分析│FEA分析│技術服務與解決方案

杭州那泰科技有限公司

本文出自杭州那泰科技有限公司www.yw15777.cn,轉載請注明出處和相關鏈接!

手機直線:

手機直線: 咨詢熱線:0571-56211150

咨詢熱線:0571-56211150